建設業界で事業を拡大していく上で、建設業許可の取得は避けては通れない重要なステップです。建設業許可は29の業種に分かれており、それぞれ専門分野に応じた許可を取得する必要があります。その中でも「建築一式工事(建築工事業)」は、元請として大規模な工事を請け負う際に中心となる許可です。

しかし、「一式」という言葉から、「これさえ取得すればどんな建築工事もできる」と誤解されやすい側面もあります。

本記事では、特に「東京都」で「知事許可」の「建築一式工事」を取得しようとお考えの事業者様に向け、その定義から許可取得のための具体的な要件、申請における注意点までを、東京都発行の「建設業許可 申請変更の手引」などの公式資料を基に、網羅的に解説していきます。

「建築一式工事」とは?

まず、「建築一式工事」がどのような工事を指すのかを正確に理解することが重要です。

法律上の定義

建設業法および関連ガイドラインによると、「建築一式工事」は以下のように定義されています。

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

ポイントは、「総合的な企画、指導、調整」を「元請業者の立場」で行うという点です。つまり、建築一式工事とは、個別の専門工事を単独で行うものではなく、多くの専門工事業者をマネジメントしながら、一つの建築物を完成させる大規模なプロジェクトを指します。

東京都の「建設業許可 申請変更の手引」では、具体的な例として「建築確認を必要とする新築及び増改築」が挙げられています。

「建築一式工事」でできること・できないこと【重要】

ここが最も誤解の多い点ですが、建築一式工事の許可があれば、あらゆる専門工事を請け負えるわけではありません。

- 元請として、建築確認が必要な新築工事や大規模な増改築工事などを一式で請け負うこと。

- 請け負った建築一式工事の中で、附帯する専門工事(例:内装仕上工事、電気工事など)を自社で施工すること。

- 建築一式工事として請け負った工事ではなく、単独で専門工事のみを請け負う場合(例えば、内装リフォーム工事のみを請負金額500万円以上で受注する場合、「内装仕上工事業」の許可が別途必要)

- あくまで「一式工事」に該当しない小規模な改修やリフォーム工事。

- 下請工事。原則として建築一式工事には該当しません。

「一式」という名称でありながら、その実態は「マネジメント」の許可であると理解することが、事業展開を考える上で非常に重要です。

また、東京都都市整備局の資料「建設業許可(都知事許可)のよくあるご質問(FAQ)」では、以下のように記載されています。

- 建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負える のですか。

-

建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、 500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いと なります。

例:「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請 け負えません。

(注)「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請負う ことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。

東京都で許可を受ける際は、建築一式工事については上記の解釈になりますので、留意が必要です。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要となる、他の従たる専門工事のことです。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、附帯工事を請け負うことができます。この附帯工事とは、「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」をいいます。

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に勘案した上で判断されますので、不明な場合は行政に確認した方が良さそうです。

東京都知事許可「建築一式工事」取得の5大要件

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの大きな要件をすべてクリアする必要があります。以下、建築一式工事(一般建設業)の取得を念頭に、それぞれの要件を詳しく見ていきましょう。

【要件1】経営業務の管理を適正に行う能力(常勤役員等)

法人であれば常勤の役員、個人事業主であれば事業主本人が、建設業の経営について一定の経験を有していることが求められます。これは、適正な経営基盤があることを証明するための要件です。

主な基準(いずれかを満たすこと)

- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する。

- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営者を補佐した経験を有する。

この経験は、許可を受けようとする「建築工事業」である必要はなく、他の業種(例:大工工事業、内装仕上工事業など)での経営経験でも認められます。

【証明書類の例】

経験した期間の登記事項証明書(役員であったことの証明)や、確定申告書(個人事業主であったことの証明)、そしてその期間中に建設業を営んでいたことを証明する工事請負契約書や請求書などが求められます。

【要件2】専任技術者の配置

許可を取得する営業所ごとに、建築一式工事に関する専門知識や技術を持った「専任の技術者」を常勤で配置する必要があります。専任技術者は、国家資格または実務経験のいずれかを満たす必要があります。

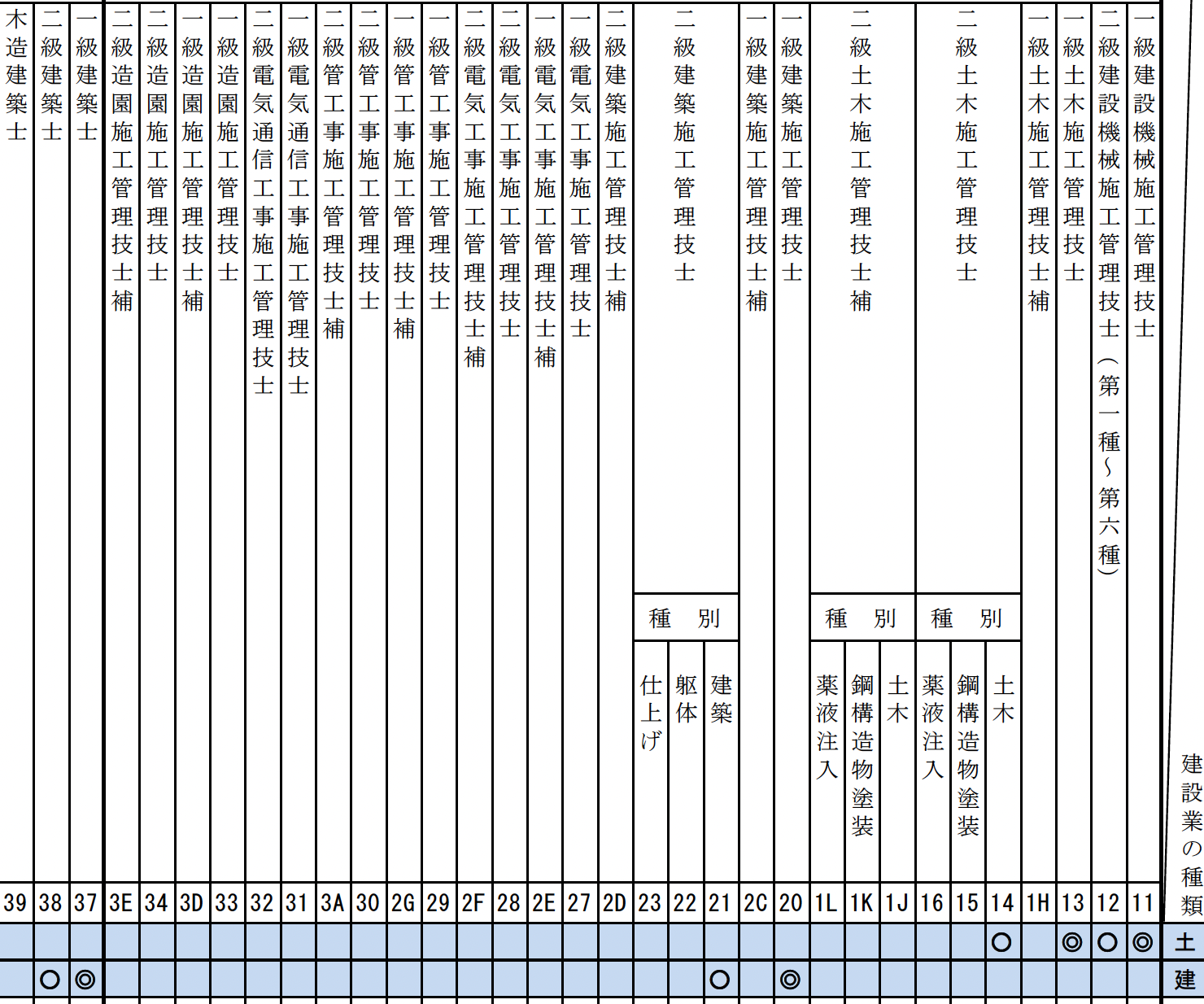

① 国家資格を保有している場合

以下のいずれかの資格を保有していれば、実務経験なしで専任技術者になることができます。

- 一級建築施工管理技士

- 二級建築施工管理技士(種別:建築)

- 一級建築士

- 二級建築士

② 実務経験で証明する場合

上記の資格がない場合でも、以下の学歴と実務経験の組み合わせで要件を満たすことが可能です。

| 学歴 | 必要な実務経験年数 |

|---|---|

| 大学・高等専門学校で指定学科を卒業 | 3年以上 |

| 高等学校で指定学科を卒業 | 5年以上 |

| 上記以外(学歴不問) | 10年以上 |

- 指定学科とは、建築学、都市工学に関する学科を指します。

- 実務経験とは、建築一式工事に関する技術上の経験を指します。具体的には、建築物の施工管理、設計、監督などの経験です。

【東京都における実務経験の証明】 東京都の審査では、この実務経験の証明が非常に厳格に行われます。経験年数分の工事実績を証明するために、工事請負契約書、注文書・請書、または請求書と入金が確認できる通帳のセットなどを、原則として毎月1件分ずつ(年間12件)提示する必要があります。

【要件3】財産的基礎

建設工事を請け負うにあたり、資材の購入や労働者の確保など、一定の資金力があることを証明する必要があります。

一般建設業の財産要件(いずれかを満たすこと)

- 自己資本(純資産合計)の額が500万円以上であること。(直前の決算書で判断)

- 500万円以上の資金調達能力があること。(取引金融機関発行の預金残高証明書などで証明)

- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること。(更新の場合など)

新規で許可を取得する場合は、多くの場合、決算書の自己資本額か預金残高証明書でこの要件をクリアします。

【要件4】誠実性

許可申請を行う法人、役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に建築士法や宅地建物取引業法などで免許取消処分などを受けていないかなどが審査されます。

【要件5】欠格要件に該当しないこと

法で定められた欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。主な欠格要件は以下の通りです。

- 許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けている。

- 役員等が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である。

- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 建設業法、建築基準法、労働基準法などに違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

- 暴力団員等がその事業活動を支配する者である。

許可取得後の義務と注意点

無事に許可を取得した後も、建設業者にはいくつかの義務が課せられます。

事業年度終了後、4か月以内に必ず提出が必要です。工事経歴書や財務諸表などを届け出ます。これを怠ると、次の更新申請が受理されません。

商号、所在地、役員、専任技術者などに変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出する必要があります。

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。

建築一式工事は元請としてのマネジメント能力を認められた許可であるため、請け負った工事を実質的に関与せず、丸ごと他の業者に請け負わせる「一括下請負(丸投げ)」は、原則として禁止されています。

まとめ

東京都における建築一式工事の建設業許可は、元請として大規模な建築プロジェクトを手掛けるための重要な資格です。その取得には、「経営経験」「技術力」「財産」「誠実性」といった厳しい要件をクリアし、それらを客観的な資料で証明する必要があります。

特に、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、東京都では長期間の工事資料の保管と整理が不可欠となり、申請準備には多大な労力がかかることがあります。

これから許可取得を目指す事業者様は、まず自社がこれらの要件を満たしているかを一つひとつ確認し、計画的に準備を進めることが成功への鍵となります。手続きが複雑で分かりにくいと感じた場合は、建設業許可を専門とする行政書士などの専門家に相談することも有効な手段となるでしょう。

工事業種(29業種)一覧

一式工事(2業種)】

| 略号 | 業種名 | 工事内容 |

|---|---|---|

| 土 | 土木一式工事業 | 元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(例:道路、橋、ダム、トンネル工事など) |

| 建 | 建築一式工事業 | 元請の立場で、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事(例:住宅新築、ビル建築、増改築など) |

【専門工事(27業種)】

| 略号 | 業種名 | 工事内容 |

|---|---|---|

| 大 | 大工工事業 | 木材の加工や取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事。 |

| 左 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事。 |

| と | とび・土工・コンクリート工事業 | 足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、くい打ち、土砂等の掘削、コンクリートによる工作物の築造などを行う工事。 |

| 石 | 石工事業 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事。 |

| 屋 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。 |

| 電 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。 |

| 管 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。 |

| タ | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にタイル等をはり付ける工事。 |

| 鋼 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事。 |

| 筋 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事。 |

| 舗 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。 |

| しゅ | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。 |

| 板 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事。 |

| ガ | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事。 |

| 塗 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、又ははり付ける工事。 |

| 防 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事。 |

| 内 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。 |

| 機 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事。 |

| 絶 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。 |

| 通 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。 |

| 園 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等を築造する工事。 |

| 井 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。 |

| 具 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事。 |

| 水 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道等の処理設備を設置する工事。 |

| 消 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備等を設置し、又は工作物に取り付ける工事。 |

| 清 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。 |

| 解 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事。 |

本サイトは、多摩川行政書士事務所が運営しています。

■行政書士 遠藤 諒

■所属機関:東京都行政書士会

■登録番号:21081639

■事務所名:多摩川行政書士事務所

■所在地所:東京都青梅市勝沼3-182-1

■インボイス(適格請求書発行事業者)番号:T2810163436087